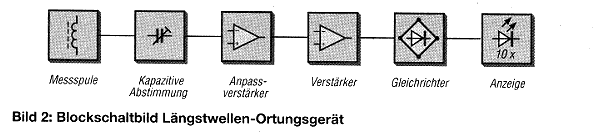

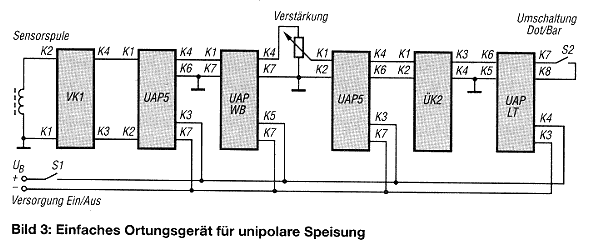

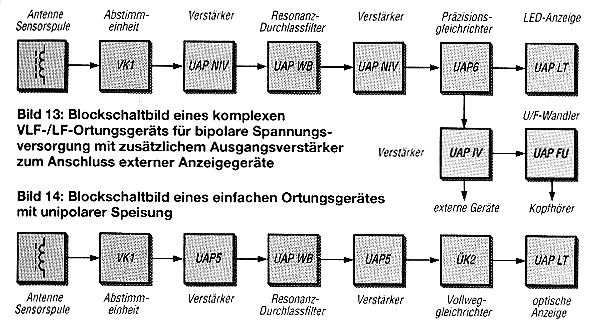

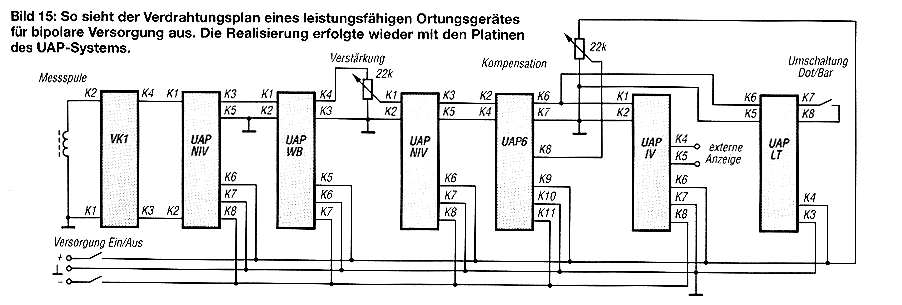

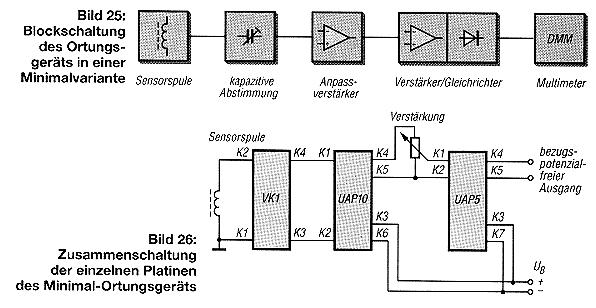

Durch den deutschen (Ramsloh) und französischen U-Boot Langwellensender können Anomalien im Boden mit einer Ferritantenne mit Empfänger geortet werden. Da beide Sender mit verschiedenen Frequenzen arbeiten und aus verschiedenen Winkeln durch den Boden strahlen, sollte bei der Anomaliensuche das Gerät mit den verschiedenen Frequenzen arbeiten können.

Falls etwas falsch wiedergegeben wurde, lasse ich mich gerne belehren.

Gruß

Micha

Das menschliche Haar wächst mit 4,6 Yoctometer pro Femtosekunde

Das menschliche Haar wächst mit 4,6 Yoctometer pro Femtosekunde

Wolfgang S. Jungs. Ingenieur aus Bochum. Das Langwellenzeug (ich verstehe es nicht) funzt! Wolfgang hatte keine Ahnung wie der Stollen verläuft! Hat aber 1A Ergebnisse. Hat auch mit dem Zeug einen Luftschutzort in Dortmund gegen zu kleines Geld für eine Baufirma geortet.

Wolfgang S. Jungs. Ingenieur aus Bochum. Das Langwellenzeug (ich verstehe es nicht) funzt! Wolfgang hatte keine Ahnung wie der Stollen verläuft! Hat aber 1A Ergebnisse. Hat auch mit dem Zeug einen Luftschutzort in Dortmund gegen zu kleines Geld für eine Baufirma geortet.

?

?

und seinem FMCW Radar

und seinem FMCW Radar

Kommentar