Landtag ins Schloss

Leserbrief zu dem Bericht ,,Startschuss für das Schloss" vom l. April 2010 in der HAZ:

Der Landtagsneubau wird am Ende natürlich weit mehr als die genannten 40 Millionen Euro kosten. Gleichzeitig wird ein Schloss wiederaufgebaut, mit einem modernen Tagungszentrum, das vermutlich auch einen Saal für eine dreistellige Teilnehmerzahl aufweisen wird. Werden Schlösser nicht auch gern von Abgeordneten genommen (siehe Schwerin, Potsdam)? Für weit über 40 Millionen kann man lange Tagesmieten und zusätzliche Sicherheit bezahlen, und der Betreiber freut sich vielleicht über einen festen Mieter. Den Oesterlen-Bau kann man dann sicher viel billiger einer anderen Nutzung zuführen, und alle könnten glücklich sein: die Volksvertreter im Schloss, die Steuerzahler über 40 Millionen, die zurück in die Bildung könnten, und der Fiskus, der auch etwas für sich behält.

Lehrte - Dr. Christian Schumann

Keine schlechte Idee!

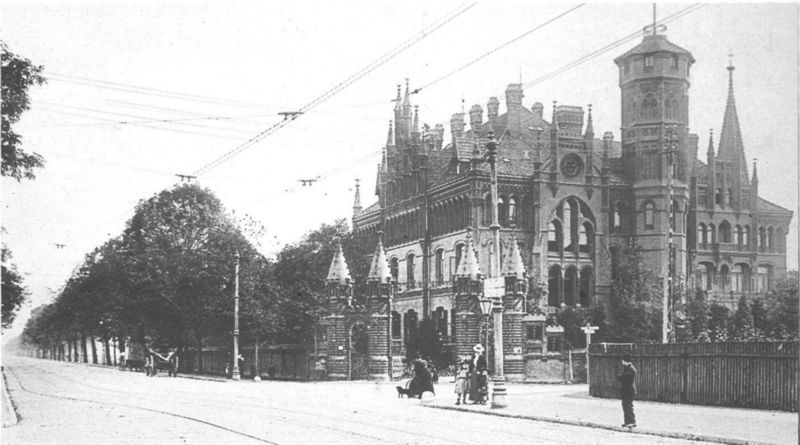

Wobei jedes Objekt sicherlich einen eigenen Beitrag verdient hätte; schliesslich geht es ja hier um das Schloss Herrenhausen.

Wobei jedes Objekt sicherlich einen eigenen Beitrag verdient hätte; schliesslich geht es ja hier um das Schloss Herrenhausen.

oder ausstellen

oder ausstellen

Kommentar